一部韩剧,其台词涉及中国,进而引发轩然大波,该剧组作出回应,此回应避重就轻,引得观众质疑声浪,且持续高涨。

争议台词引发不满

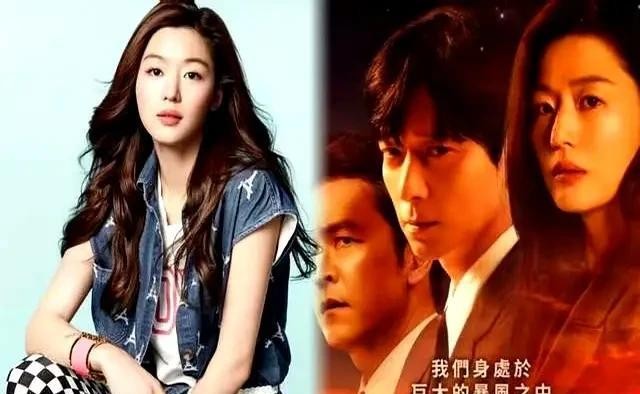

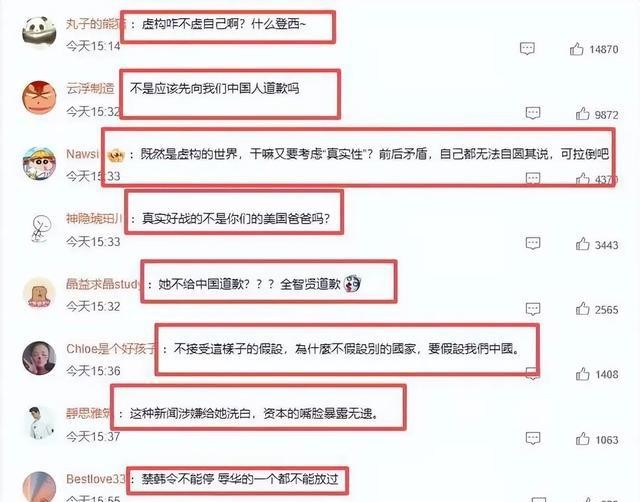

《暴风圈》播出后 ,剧中某些涉及中国的台词 ,即刻引发观众强烈反应 。这些台词被指含有不当暗示 ,众多中国观众于社交平台表达不满 ,觉得剧情刻意影射现实国际关系 。随着争议不断发酵 ,相关话题在微博等平台阅读量迅速突破千万 ,大量观众 demanding剧组给出明确解释 。

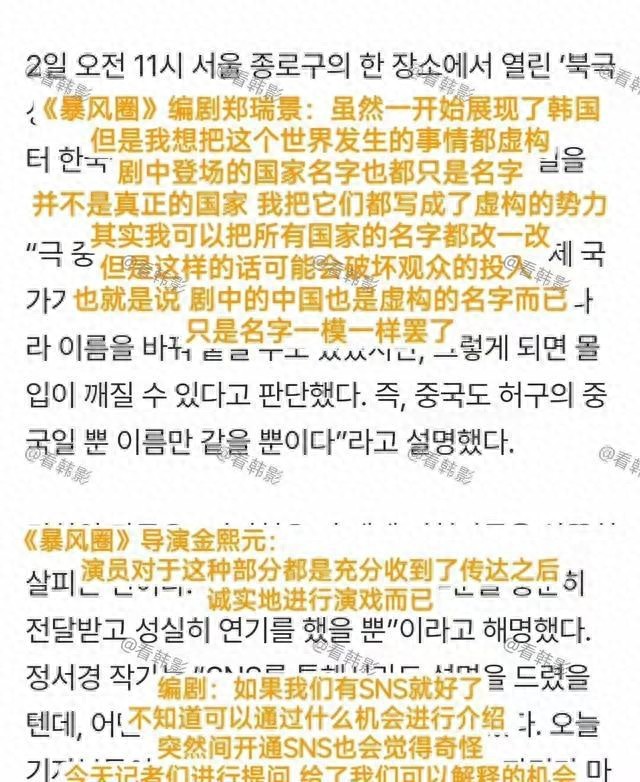

让人更难以接受的是,争议台词出现在全智贤饰演的角色对话里了。她是在亚洲有广泛影响力的演员,其作品一直以来备受关注,可这次表演却使许多中国粉丝失望了。部分剧迷称,无法理解为何要在一部商业娱乐作品之中添加仿若如此敏感的内容。

记者会回应遭质疑

在首尔,剧组举办了记者会,编剧郑瑞景现身去解释创作意图,她着重表明该剧所描绘的是虚构的世界,一开始有考虑要为所有国家去创作新的名称,然而最终做出决定使用现实中的国名,目的是增强真实感,这般解释不但没能让争议得到平息,反倒致使观众觉得剧组是在回避核心问题。

导演金希元支持编剧说法,坚称作品完全虚构,演员表演不针对任何国家,在记者会上如此表示。导演许明行也支持编剧说法,指出作品完全虚构,演员表演不针对任何国家,于记者会上这般宣称。另外,他们特别向全智贤表示歉意,觉得她因剧情承受了不必要的压力。然而,这种道歉方向的选择,致使中国观众更加不满,因剧组完全忽视了受冒犯群体的感受 。

虚构与现实的界限

郑瑞景是知名编剧,多次入围戛纳电影节,其专业能力无可置疑。然而这次争议引发质疑,专业人士会不会借着创作自由之名去试探敏感底线呢剧中用到国旗语言地名这类现实里清晰可辨的元素,这跟编剧讲的完全虚构明显矛盾 。

众多观众表明,艺术方面的创作切实需要存有空间,然而一旦某部作品运用现实当中的元素,并且存在有可能对特定群体的感情造成伤害的情况时,身为创作者就理应承担起与之相对应的责任,借 “虚构作为挡箭牌采取的那种做法,事实上是对观众智商进行的一种侮辱,同时也体现出创作团队对于文化敏感性存在忽视” 。

商业利益的博弈

《暴风圈》于中国平台的版权费,占据总投资比例为38%,每一集的海外版权费,因存在争议而上涨至120万美元,这些数据,揭示了娱乐产业背后所蕴含的商业逻辑,此逻辑为争议有时候反而能够推高作品的价值,制作方好像非常明白这个道理,借助制造话题从而提升了国际关注度。

迅速撤下全智贤代言的奢侈品牌的有关广告 ,而未宣布解约之举 ,堪称十分典型这样一类商业策略 ,即为先是选择与有关争议保持距离之一步骤,随之待一定风头减弱并完结后再针对后续安排谨慎又细致入微地决定下一步具体行动 ,此类举措充分体现了品牌方所持有的观望态度 ,从中可以清晰看出一方面它们内心并不忍心失去可观的商业利益 ,另一方面与此同时也面临较大压力和风险故而需要暂时设法去规避舆论可能产生的各种风险 。

市场反应与影响

该剧自开局起评分便持续下滑,最终降低至4.2分,众多观众给出一星评价,这种评分变动直接体现出观众对于剧情以及剧组态度的集体负面态度,在中国市场之中,观众凭借评分来表明立场已然成为影响作品口碑的关键方式。

更深远的影响已然开始呈现,宋慧乔一个开展三周年的项目因全智贤事件被撤销,这彰显出中国市场对于韩星的合作态度趋向审慎,当文化产品触碰观众的情感底线之际,市场反应常常会超越各方的预想,甚至致使行业合作模式加以改变。

沉默的应对策略

全智贤在事件发生以后,未曾于个人社交平台发表任何的声明,且关闭了评论区。这样的沉默应对,有可能是团队商议过后的策略,其目的在于避免矛盾进一步激化,等待舆论自行平息。然而对于那些期待回应的观众来讲,这种态度更像是一种冷漠的表现 。

对于事件最终会以怎样的方式结束,还需要进一步观察,不过它已然给跨国文化合作拉响了警报,一旦创作的自由跟文化的尊重出现了矛盾,把“虚构”当作解释是明显行不通的,文化产品的传播向来不是单向的这种形式,它要求创作者对面不一样文化背景的观众拥有基本的理解还有尊重。

针对此次事件,您觉得跨国文化合作该用怎样的方式对创作自由以及文化尊重予以平衡呢,欢迎于评论区把您的观点分享出来,要是认同本文的相关分析,那就请点赞给予支持。