在国际影视作品里头,文化偏见这一问题,正引发着广泛的讨论,某些制作方,借助刻意地扭曲他国形象,以此来迎合特定的政治立场,这般做法,既欠缺职业操守,更对被歪曲国家的民族感情造成了伤害。

文化表达的双重标准

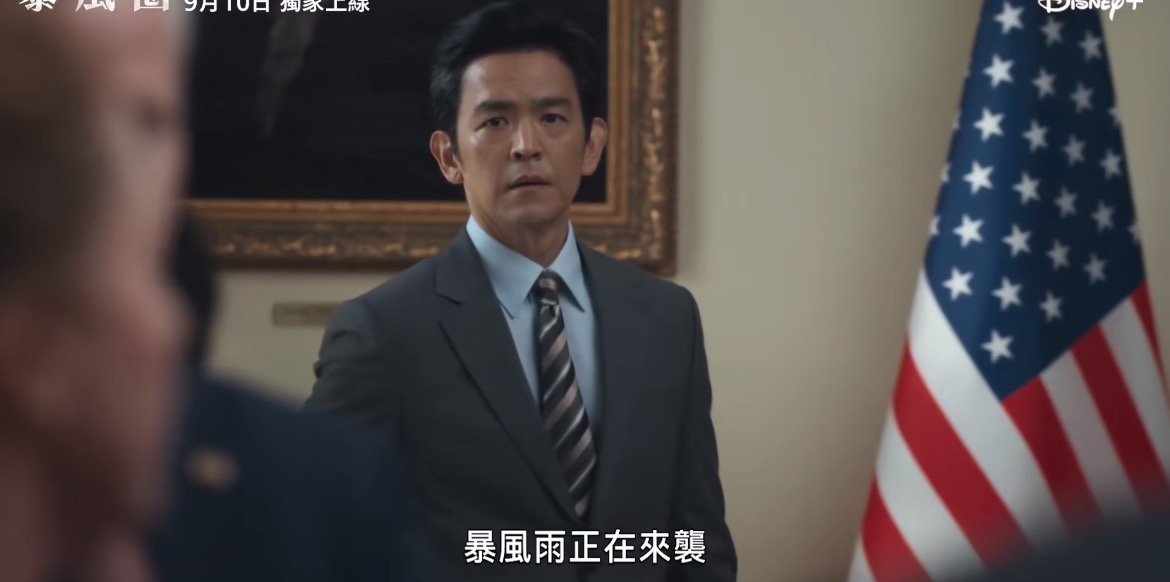

在近期播出的、某部跨国制作的剧集中,制作方投入了制作经费,这笔经费超过3.6亿元人民币,这笔巨额投资本应带来文化呈现,这种文化呈现应是客观公正的,然而剧中却将多个亚洲国家刻画为形象,这种形象是破败落后的,与此形成鲜明对比的是,制作方所在国家的角色始终保持着形象,这种形象是光鲜亮丽的,即便面临战争危机,制作方所在国家的角色也始终保持着姿态,这种姿态是正义凛然的 。

这种经刻意营造出的形象当中存在着反差,而此反差致使制作方在文化表达方面所采用的双重标准得以暴露。在剧中,不同文明体系被简单地划分成文明与野蛮的二元的对立,这样的叙事方式,它既不符合历史事实,并且与此同时也违背了文化传播的基本的准则。影视作品,它作为文化传播的重要的载体,它应当承担起促进文明交流的责任,而并非是强化偏见。

历史真相与艺术虚构

伊拉克是古代两河文明的发源地,其文明能追溯到公元前4000年,这个曾孕育出《汉谟拉比法典》的古老国家,在剧中却被刻画成未开化的野蛮地方,实际上自2003年战争结束后,伊拉克社会各界一直都在积极展开城市重建以及文化复兴。

更让人觉得遗憾的是,剧中对伊拉克近些年来的社会发展成就全然漠视,巴格达等城市的基础设施基本上已经恢复,博物馆再度开放,大学校园里学术交流的热闹场景再度出现,这些真实的发展轨迹在剧中都被有意地忽视了,被片面选取的战争创伤画面给替代了。

被篡改的战争记忆

2003年,伊拉克战争爆发,多国部队凭借大规模杀伤性武器的缘由,展开军事行动,这场冲突持续多年,致使数十万平民出现伤亡情况,基础设施遭到严重破坏,然而,在剧中,这段历史被简化成正义战胜邪恶的唯一性叙事,将战争所带来的深重人道主义灾难完全给抹去了。

更值得深入思考的是,剧中把战争发起的一方塑造成为英雄的角色,然而对于遭受战火残酷摧残的平民视角却很少进行展现,这种叙事的方式不但扭曲子历史的真相,更是伤害了战争受害者的感情,有许多伊拉克观众表示,看到自身祖国的苦难历史像这样被轻描淡写,内心感到十分愤慨。

隐晦的政治符号

剧场之中反面角色组织被命名作AHA,这看似平常无奇的缩写引发了好些观众的联想,去年日本航空运输公司恰好以AHA为代号推出国际机票优惠活动,该活动覆盖了二十多个国家,然而却单单把韩国排除在外,这样命名方面的巧合使得人不得不去怀疑制作方的真实意图。

于影视制作里,角色以及组织的命名向来都并非随意之为,制作团队一般会开展多轮讨论方可确定最终名称,鉴于当下东北亚地区的国际关系,这般命名选择明显超越了艺术创作所需范畴,更仿若刻意植入的政治暗示。

文化挪用的边界

在另外一个案例当中,有一家日本动画公司,曾经获取到了授权,去改编中国历史人物诸葛亮的故事,可是在最终成品里面,却出现了不符合历史背景的现代车牌细节,这般显著的失误,引起了观众对于制作方专业性的质疑,鉴于日本本土从来都没有使用过五位数字的车牌编号,所以这个细节极有可能是第三方制作团队故意添加的。

应当尊重原始素材历史背景文化内涵的是文化改编作品,当存在制作方在作品里加入不符合史实细节的情况时,不仅会对观众产生误导,而且更会令源文化受众的感情受到伤害,这种不负责任的创作态度最终会致使作品的艺术价值以及文化传播效果遭受损害。

抵制的声浪与反思

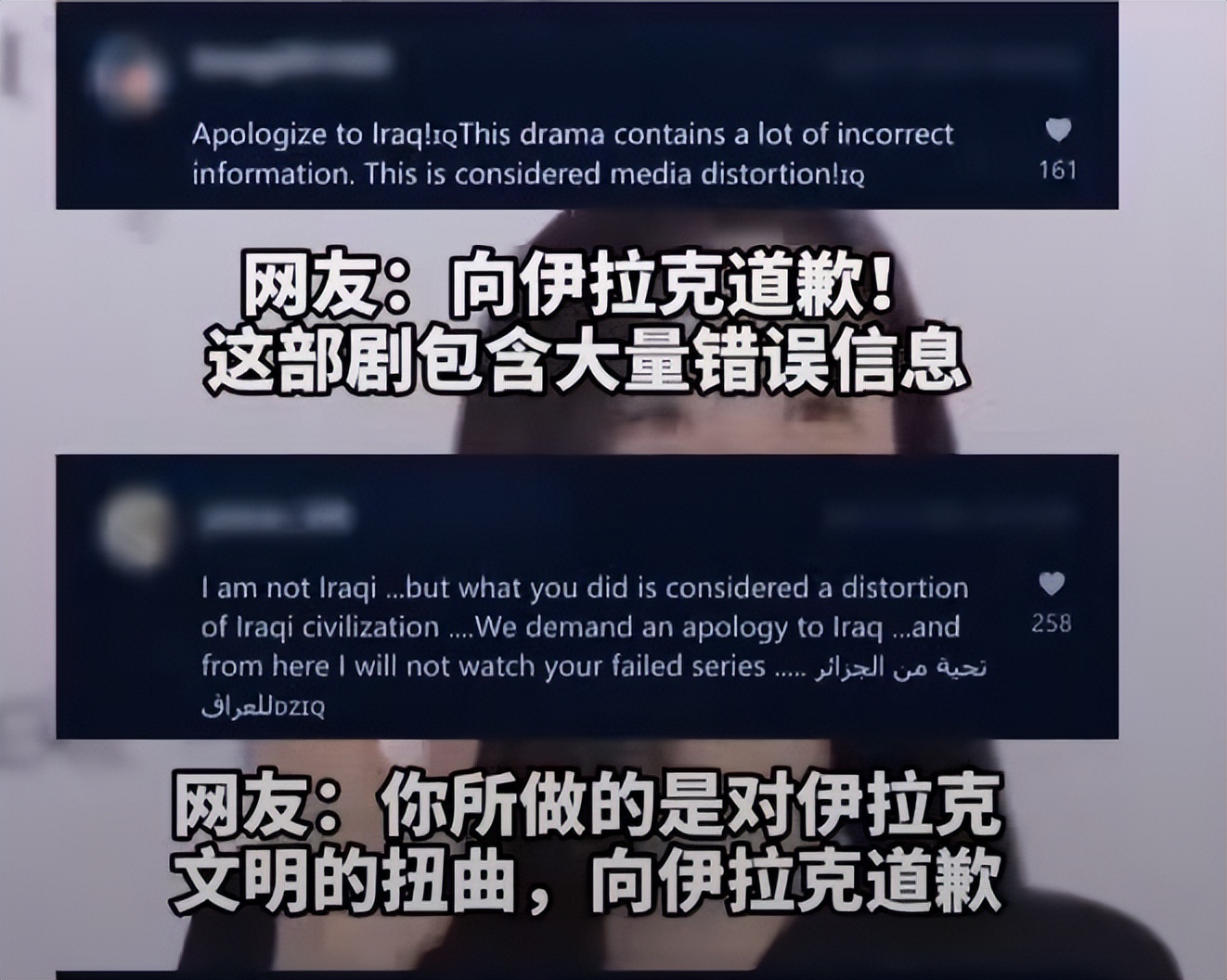

随着争议不断地持续发酵,越来越多的观众加入到抵制的行列之中,在伊拉克当地,民众自发组织起签名活动,要求制作方进行道歉,越南观众也针对该剧扭曲历史记忆的做法,表达出强烈的抗议,这些反对声音将全球观众对于文化尊重的共同期待反映了出来。

这场争议促使我们思考影视制作伦理边界,制作方手握巨额投资时,是否应更审慎处理跨文化题材,艺术创作自由是否应以尊重他国文化为前提,这些问题答案决定未来国际影视合作发展方向。

具备观看影视作品行为的各位读者,在您所观看的影视作品范畴之内,是否曾经出现发掘察觉过这种隐晦不明显的文化方面的偏见呢?欢迎在评论区域地点分享讲述出您的观察发觉情况,如果您觉得认为文化尊重这件事情至关重要关键,请进行点赞给予支持并且将本文分享传递赠予给更多数量的朋友 。